发布时间:2025-08-29 热度:

湖南省农村切坡自建住房及坡面防护技术导则(试行) 2025年7月

1 总则

1.0.1 为指导湖南省农村切坡自建住房,做好房屋场址选择、切坡安全防范及坡面防护等工作,提升农村居民自建房安全水平,根据本省实际并参照外省有关做法,制定本导则。

1.0.2 本导则适用于湖南省在稳定的土质边坡上,局部切坡建设不超过三层的农村居民自建房且切坡形成的永久性土质边坡总高度小于 8m 、总宽度小于20m的情形。

图1.0.2 边坡高度示意图

1.0.3

图1.0.2 边坡高度示意图

1.0.3 农村居民切坡建房应遵循“选址合理、切坡合适、建房合规、排水通畅、监测到位”原则,稳步有序开展建设活动。当建设场地有放坡条件,且无不良地质作用时宜优先采用坡率法切坡。

1.0.4 本导则主要针对采用坡率法施工的永久性土质边坡,当存在下列情况时,农村居民自建房的切坡及边坡防护应进行专业设计后实施(有标准设计图集的,可根据相关条件选用):

1 总高度大于或等于8m的土质边坡;

2 总宽度大于或等于20m的土质边坡;

3 场地存在软弱土、膨胀土、松散堆填土和溶洞发育等土层;

4 采用重力式挡墙、锚杆(索)挡墙、悬臂式挡墙、扶壁式挡墙和桩板式挡墙等边坡支护结构形式治理的永久性边坡。

1.0.5 对可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的农村切坡建房工程,应当配套建设地质灾害治理工程。配套建设地质灾害治理工程,应按《地质灾害防治条例》有关要求执行。

1.0.6 农村既有切坡自建住房的坡体防护,可参照本导则执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本导则的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本导则。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本导则。

1 《地质灾害防治条例》(国务院第394号);

2 《工程结构通用规范》(GB 55001);

3 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB 55003);

4 《建筑地基基础设计规范》(GB50007);

5 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330);

6 《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB50843);

7 《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497);

8 《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221);

9 《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T 32864);

10 《山地建筑结构设计标准》(JGJ/T472);

11 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ-T87);

12 《工程地质手册》(第五版),中国建筑工业出版社(2017);

13 《边坡与滑坡工程治理》(第三版),人民交通出版社(2022)。

3 术语

3.0.1 农村居民自建房

农村居民自行组织建设的私有住房(包括附属建筑物、构筑物及其他设施)。

3.0.2 建筑边坡

在建筑场地及其周边,由于建筑工程或市政工程开挖或填筑施工所形成的人工边坡和对建(构)筑物安全或稳定有不利影响的自然斜坡,本导则中简称边坡。

3.0.3 切坡建房

指在低山、丘陵等土地资源紧张的地区,坡地建房受场地限制,无法解决场地空间的情况下,通过切削山坡、平整场地来拓展空间的一种建房方式。

3.0.4 边坡支护

为保证边坡稳定及其环境的安全,对边坡采取的结构性支挡、加固与防护行为。

3.0.5 边坡环境

边坡影响范围内或影响边坡安全的岩土体、水系、建(构)筑物、道路及管网等的统称。

3.0.6 永久性边坡

设计工作年限超过2年的边坡。

3.0.7 坡率法

通过调整、控制边坡坡率维持边坡整体稳定和采取构造措施保证边坡及坡面稳定的边坡治理方法。

3.0.8 坡率

边坡坡率指边坡垂直总高度与水平长度的比值。

3.0.9 坡面防护

为避免坡面因暴露于大气中受到水、温度、风等自然因素反复作用而出现坡面剥落、碎落、冲刷或表面土溜坍等破坏采取的防护措施。

3.0.10 边坡监测

在边坡施工和使用阶段,采用仪器量测、现场巡视等手段和方法,对边坡及周边环境的安全状况、变化特征及发展趋势实施定期或连续巡查、量测、监视及数据采集、分析、反馈等活动。

3.0.11 监测预警

针对边坡和周边环境的保护要求,当监测项目出现超过监测所设定的预警值时,发出警告、提醒的行为。

4 场地与选址

4.1一般规定

4.1.1 农村居民自建房选址应当符合乡镇土地利用总体规划、村庄规划,尽量利用原有宅基地、空闲地和其他未利用地,禁止占用永久基本农田,严控切坡建房;位于自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、历史文化名村、传统村落等区域的,应当符合相关保护规划;位于生态保护红线内的,应当符合生态保护红线管控规则。

4.1.2 农村居民自建房选址宜选择稳定基岩、坚硬土、密实、硬度均匀稳定的地段。

4.2选址要求

4.2.1 农村居民切坡自建房,应避开以下场地:

1 自然资源主管部门划定的地质灾害危险区、极高风险区和高风险区,以及地质灾害隐患影响区内的边坡;

2 不良、不利地质条件场地,如软弱土层、液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、陡坡、陡坎和边坡的边缘,平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层(膨胀土、地下溶洞地段、地表存在结构性裂缝等)和软塑及流塑状土的边坡;

3 疏松的断层破碎带、活动断层和地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等地段;

4 近五十年出现过洪水、暴雨冲刷的山洪区和冲沟汇水区、山坡凹陷区、河滩冲淤区;

5 坝或堤决溃后可能淹没的地区、受湖涌危害的地区,古河道、老水塘等暗埋的塘浜沟谷;

6 边坡坡顶、坡脚有重要建(构)筑物、乡道以上各干道的边坡。

4.2.2 选址应避开名木古树保护区。

4.2.3 临近江岸、河岸、湖岸、水库的地段,不应破坏场地和周边原有水系的关系。

4.2.4 严禁在不稳定边坡及其影响范围内建房。

5 切坡建房基本要求

5.1 一般规定

5.1.1 农村切坡自建住房应根据工程地质条件及工程需求,因地制宜设计切坡,避免形成深挖高填的边坡。

5.1.2 新建农村切坡自建住房宜背靠切坡,主体宜离坡脚有一定的安全距离(3.0m以上),并落在切坡后的挖方露出的原状土上。切坡后形成的填土区应分层夯实,根据地形配建挡土墙,挡土墙可选用国家建筑标准设计图集《挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)》(17J008)。

5.1.3 新建农村切坡自建住房宜采用整体性较好的框架结构或设置构造柱、圈梁的砖混结构,结构楼板、屋面板宜采用现浇钢筋混凝土结构。

5.1.4 建筑雨水宜采用明沟排放,特殊地段(如人口密集地段)可采用管道(或暗沟)排放。

5.1.5 农村居民自建房建设除应满足本章要求外,尚需满足国家相关规范、标准的要求。

5.2 地基基础

5.2.1 建筑地基可采用天然地基、复合地基或桩基础,应根据场地实际情况,选择合适地基形式。

5.2.2 天然地基持力层宜选择黏土、粉质黏土、粉土、砂土等均匀稳定的原状土层,埋深不宜大于2m,不应选择膨胀土、软~流塑状土、耕土、未经处理的回填土等不稳定土层。

5.2.3 天然地基宜优先采用整体性较好的条形基础或筏板基础。当采用独立基础时,宜在独立基础两个主轴方向设置拉梁,以增强独立基础整体性;岩溶地区宜选用筏板基础。

5.2.4 采用复合地基或桩基础时,应进行专业设计后实施。

5.2.5 根据农村居民自建房与稳定边坡的关系,可以分为坡顶建房、坡中建房和坡脚建房,如表 5.2.5 所示。

表 5.2.5 农村自建房与稳定边坡的关系分类

1 坡顶建房时,建筑基础与稳定土质边坡的边缘应留有足够的距离,应符合下列规定:

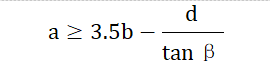

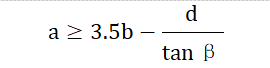

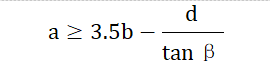

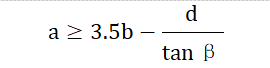

(1)对于条形基础或矩形基础,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m时,其基础底面外边至坡顶的最小水平距离(图5.2.5-1)应符合下式要求,且不得小于2.5m。

条形基础:

|

|

|

(5.2.5-1) |

独立基础:

|

|

|

(5.2.5-2) |

式中:a—基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(m);

b—垂直于坡顶边缘线的基础底面边长(m);

d—基础埋置深度(m);

β—边坡坡角(°)。

图5.2.5-1 基础底面外边缘线至坡顶的水平距离示意

图5.2.5-1 基础底面外边缘线至坡顶的水平距离示意

(2)当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足式(5.2.5-1)、式(5.2.5-2)的要求时,或当边坡坡角大于45°、坡高大于8m时,应进行专业设计后实施。

2 坡脚建房时,坡脚与房屋外墙脚最小距离不宜小于3.0m,且其与房屋基础外边最小距离不宜小于1.5m。

图5.2.5-2 坡底建房基础与边坡水平距离示意

图5.2.5-2 坡底建房基础与边坡水平距离示意

3 坡中建房时,对于条形基础、矩形基础,基础底面外边至坡顶(下坡段)的水平最小距离的要求同坡顶建房;房屋与坡脚(上坡段)的水平最小距离的要求同坡脚建房。

图 5.2.5-3 坡中建房基础与边坡关系示意

5.2.6

图 5.2.5-3 坡中建房基础与边坡关系示意

5.2.6 农村切坡居民自建房基础开挖前,应做好坡体保护、坡脚防护、基槽(坑)支护、场地排水等技术措施,确保坡体稳定和房屋安全。

5.3 房屋周边环境

5.3.1 农村切坡居民自建房应做好房屋周边排水设施,宜环绕房屋设置散水、明沟,明沟可以利用相邻的边坡截水沟或排水沟,形成有组织排水系统,向场地外有序排放。散水宽不宜小于0.9m且大于屋顶挑檐外0.3m,高于室外地面0.05m,外斜坡度不宜小于4.0%,散水与外墙间隙用麻丝油膏填实。

5.3.2 散水外环绕房屋设置明沟排水,砖砌或挖土成沟。沟深30cm、宽20cm,沟底、侧面20厚1:2水泥砂浆抹面压光,沟底按排水坡向留1%坡,向平台外排放。

5.3.3 房屋散水到切坡坡脚排水沟之间,以及挖(填)方形成的场地,不应有裸露地面,可植草保护或混凝土硬化保护。

5.3.4 台阶式用地,当相邻台地间高差大于0.7m且坡比大于0.5时,宜在坡顶设置安全防护设施,当采用栏杆时高度不小于1.2m。

6 切坡坡体要求

6.1 一般规定

6.1.1 农村居民自建房需切坡时,应在稳定的土层上进行,场地无不良地质作用且空间允许时,优先采用坡率法。边坡坡率示意如图6.1.1。

图6.1.1 边坡坡率示意图

图6.1.1 边坡坡率示意图

注:边坡坡率i=H/B,即坡率i指边坡垂直总高度与水平长度的比值。

6.1.2 土质边坡的坡率允许值应根据工程经验,按工程类比的原则并结合已有稳定边坡的坡率值分析确定。当无经验且土质均匀良好、地下水贫乏、无不良地质作用和地质环境条件简单时,边坡坡率允许值可按表6.1.2取值。

表 6.1.2 土质边坡坡率允许值

|

边坡土体类别 |

状态 |

坡率允许值(高宽比) |

|

坡高小于5m |

坡高5m~8m |

|

碎石土 |

密实

中密

稍密 |

1:0.35~1:0.50

1:0.50~1:0.75

1:0.75~1:1.00 |

1:0.50~1:0.75

1:0.75~1:1.00

1:1.00~1:1.25 |

|

黏性土 |

坚硬

硬塑 |

1:0.75~1:1.00

1:1.00~1:1.25 |

1:1.00~1:1.25

1:1.25~1:1.50 |

注:1 碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的黏性土;

2 对于砂土或充填物为砂土的碎石土,其边坡坡率允许值应按砂土或碎石土的自然休止角确定;

3 碎石土岩土类别可按附录A现场鉴别;

4 黏性土岩土类别可按附录B现场鉴别;

5 高度超过5m的边坡宜分级开挖放坡。

6.1.3切坡后形成的边坡工程,当边坡出现明显裂缝、局部垮塌时,应及时加固和治理,并由专业人员设计后实施。

6.2 构造要求

6.2.1 土质边坡开挖时,应采取排水措施,坡顶设置截水沟,确保开挖过程中,坡面及坡脚无积水。

6.2.2 边坡开挖后,应立即对边坡进行防护处理,避免长时间裸露带来工程隐患。

6.2.3 边坡整体高度可按同一坡率切坡,也可根据边坡土层的变化情况按不同的坡率切坡。分台阶切坡时,切坡坡高按每2m~5m分级,水平台阶宽度不宜小于1m。

6.3 施工要求

6.3.1 切坡开挖时,应由上往下挖,依次进行,并应保持边坡稳定,开挖一级防护一级;分层开挖时,分层厚度不宜超过2m。对修整好的边坡应及时覆盖防雨布,防止突降雨水对边坡的冲刷。不宜在雨季削坡,应避免下雨期间削坡。

6.3.2 挖出土方应分散处理,不得将弃土堆置在坡顶及坡面上。当必须在坡顶或坡面上设置弃土转运站时,应进行坡体稳定性验算,严格控制堆栈的土方量。

6.3.3 切坡应对土坡进行修整,局部不稳定块体应清除,也可用锚杆或其他有效措施加固。人工切坡时应做好安全防护工作。

7 切坡坡面防护

7.1 一般规定

7.1.1 为保证切坡坡体安全稳定,避免因雨水冲刷、岩土剥落、浅层崩塌、滑落掉块等原因造成坡体损坏,应对切坡坡面进行防护。

7.1.2 边坡坡面防护工程应在稳定边坡上设置。对欠稳定的或存在不良地质因素的边坡,应先进行边坡治理后进行坡面防护与绿化。

7.1.3 切坡坡面防护方式,应根据场地的气候、水文、地形、地质条件以及材料来源、使用情况选择确定,可采取工程防护、植物防护或两种相结合的方式,坡面防护方式的选择应考虑下列因素:

1 雨水冲刷强度;

2 植物生长效果、环境效应;

3 坡面防渗、防淘刷等需要;

4 其他因素(如美观、绿化和节能)。

7.1.4 地下水和地表水丰富的边坡,应结合排水措施考虑边坡坡面防护。

7.2 切坡坡面防护措施

7.2.1 切坡形成的土坡面,不得长时间裸露,应及时采取护面措施。可以选择挂网喷射混凝土防护、砌体防护、植物防护。

7.2.2 钢筋混凝土防护

1 混凝土强度等级不应小于C25,混凝土1天龄期的抗压强度设计值不应小于5MPa。水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;

2 钢筋网混凝土的厚度不应小于80mm;钢筋网材料可采用HPB300、HRB400钢筋,钢筋直径宜为6mm~12mm,钢筋间距宜为100mm~250mm,钢筋保护层厚度不应小于25mm;

3 垂直于坡面设置φ16插筋,间距2.0x2.0m,插筋顶部锚入护坡面层;

4 坡面应设置泄水孔和伸缩缝,泄水孔纵、横间距宜为2.5m,伸缩缝间距宜为10m~15m,缝宽不小于20mm。

7.2.3 砌体防护

1 砌体防护可采用浆砌条石、块石、片石和混凝土预制块等砌筑材料;

2 石材强度等级不应低于MU20,浆砌条石、块石、片石和混凝土预制块墙体厚度不宜小于250mm;

3 预制块混凝土强度等级不应低于C25;墙体厚度不宜小于150mm;

4 铺砌层下应设置碎石或砂砾垫层,垫层厚度不宜小于100mm;

5 砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5;

6 砌体护坡每10m~15m长宜设置一道伸缩缝,缝宽20mm~30mm,缝中填充沥青麻筋或其他弹性防水材料,填塞深度不应小于150mm,拐角处应采取适当加强措施;

7 砌体坡脚防护墙,埋深不宜小于0.5m,并应设置伸缩缝和泄水孔。坡脚防护墙开挖时应确保坡脚稳定,当坡脚开挖后出现不稳定迹象时,应及时回填,并由专业技术人员设计后实施,切勿盲目施工。

7.2.4 植物防护

1 植草宜选用易成活、生长快、根系发达、叶茎矮或有匍匐茎的多年生当地草种;草种的配合、播种量等应根据植物的生长特点、防护地点及施工方法确定;

2 铺草皮适用需要快速绿化的边坡,且坡率缓于1:1.00的土质边坡,草皮应选择根系发达、茎矮叶茂耐旱草种,不宜采用喜水草种,严禁采用生长在泥地、沼地的草皮;

3 植树宜用于坡率缓于1:1.50的边坡,树种应选用能迅速生长且根深枝密的低矮灌木类,首选当地常见绿植和灌木。

7.3 切坡坡面防护施工

7.3.1 切坡坡面应与切坡坡体密贴结合,不得留有空隙。对局部坑洞处可预先采用混凝土或浆砌片石填补平整。

7.3.2 在多雨或地下水发育地段,切坡坡面施工应采取有效截、排水措施。

7.3.3 钢筋混凝土施工要求

1 钢筋混凝土作业现场应清除坡面障碍物,清除开挖浮石、泥浆、岩渣堆积物;

2 钢筋混凝土防护喷护或浇筑前应采取措施对泉水眼、渗水点治理,并应设置泄水孔,有利坡体排水、避免坡体积水;

3 钢筋混凝土防护喷护或浇筑前应试施工,施工顺序自下而上。应及时对混凝土层顶部进行封闭处理;

4 放坡开挖施工工艺流程:

a)浇筑混凝土工艺:土方分层开挖、修坡→设置插筋→编焊钢筋网→浇筑混凝土;

b)喷射混凝土工艺:土方分层开挖、修坡→设置插筋→喷底层砼厚30mm→编焊钢筋网→喷面层砼厚50mm;

5 钢筋混凝土宜采用喷水养护,或薄膜覆盖养护。应在混凝土初凝立即开始养护,养护时间不应少于 7 天。

7.3.4 砌体防护施工要求

1 浆砌条石、块石、片石护坡应采用坐浆法施工,预制块护坡应错缝砌筑,护坡面应平顺,并与相邻坡面顺接;

2 砂浆初凝后2小时内,应开始养护;砂浆终凝前,砌块应覆盖完成。

7.3.5 植物防护施工要求

1 种草施工,草籽应撒布均匀,同时做好保护措施;

2 灌木、树木应在适宜的季节栽植;

3 铺、种植被后,应适时洒水、施肥养护,做好管理,确保植物成活率达到90%以上。

8 切坡坡面截排水

8.1 一般规定

8.1.1 切坡后应做好截排水系统。坡面排水、地下排水与减少坡面雨水下渗措施宜统一考虑,并形成相辅相成的排水、防渗体系。

8.1.2 切坡临时性排水设施,应满足坡面季节性暴雨、地下水和施工用水的排放要求,有条件时应结合切坡的永久性排水措施统筹考虑。

8.1.3 当在切坡上方布置有水池等可能造成渗水的设施时,必须做好防渗处理,防止渗水对切坡造成破坏。

8.2 截排水系统

8.2.1 坡面排水设施包括坡顶截水沟、马道排水沟、坡底排水沟,挂网喷护和砌体护坡应设泄水孔,必要时还应设置坡面跌水和急流槽,各排水体系应相互连通,相交处应设置有配套排水建构筑物。泄水孔、跌水和急流槽应结合周边环境、地形和排泄通道布设,并预留出水口位置。

8.2.2 应采取有效措施防止截、排水沟出现堵塞、溢流、渗漏、淤积和冲刷等现象。

8.2.3 坡顶截水沟距离坡顶水平距离不应小于5m,坡脚排水沟距离坡脚水平距离不应小于1m处;截水沟的净宽不宜小于500mm,净高不小于300mm;排水沟的净宽不宜小于300mm,净高不小于300mm,可采用梯形断面或矩形断面,其沟底纵坡不宜小于0.3%;其沟顶应高出沟内设计水面200mm以上。

图 8.2.3 截、排水方向示意图

8.2.4

图 8.2.3 截、排水方向示意图

8.2.4 当截、排水沟出水口处的坡面坡度大于10%、水头高差大于1m时,可设置跌水和急流槽将水流引出坡体或引入排水系统。

8.2.5 泄水孔可采用预埋PVC管等方式。

8.2.6 泄水孔进水侧设置反滤包,可采用碎石、砾石和粗砂层作简易反滤包;反滤层厚度不应小于500mm,反滤包尺寸不应小于500mm×500mm×500mm,反滤层和反滤包的顶部和底部应设厚度不小于300mm的黏土隔水层。

8.3 截排水施工

8.3.1 边坡截排水系统施工前,宜先做好临时排水设施;施工期间,应对临时排水设施进行经常性维护,保证排水畅通。

8.3.2 截排水系统施工应符合以下规定:

1 截水沟和排水沟采用浆砌块石、片石和砖块时,砂浆应饱满,沟底表面粗糙;也可以采用现浇混凝土或预制混凝土成品件;

8.3.2-1 块石截水沟示意图

8.3.2-1 块石截水沟示意图

8.3.2-2 混凝土截水沟示意图

8.3.2-2 混凝土截水沟示意图

8.3.2-3 砌体排水沟示意图

8.3.2-3 砌体排水沟示意图

8.3.2-4 混凝土排水沟示意图

8.3.2-4 混凝土排水沟示意图

2 截水沟和排水沟的水沟线要平顺,转弯处宜为弧线形,有利于排水;

3 泄水孔可预埋PVC管,管径不宜小于50mm,长度550mm~650mm,成孔直径100mm,插入土中不小于300mm,入土段管周边开孔,开孔率25%,外包两层滤网,外倾坡度不宜小于0.5%,泄水孔间距2m~3m,宜按梅花形布置,在地下水丰富或有大股水流处,应加密设置。

9 巡查与监测

9.1 一般规定

9.1.1 切坡后应对边坡进行巡查和监测。

9.1.2 切坡后边坡巡查内容应包括边坡(坡顶、坡面、坡体、边坡底部)、坡底或坡顶建筑物、地下水的异常变化。

9.1.3切坡工程监测和记录的主要内容为:边坡坡顶水平位移及竖向位移,周边地表裂缝及沉陷、坡顶及坡脚建(构)筑物变形、护面墙变形及开裂、邻近水体水位、降雨和地下水变化等。

9.2 巡查及监测要求

9.2.1 切坡工程巡查和监测应从切坡施工开始,延伸至房屋整个使用年限内。边坡切坡施工期间巡查宜每日一次,竣工后巡查宜每月一次,竣工后的监测时间不宜少于2年。汛期、雨季或地下水位变化剧烈的季节,应增加巡查及监测频次。房主可委托有相应资质的监测单位,对边坡和房屋进行专业监测。

9.2.2 边坡巡查,可采用人工调查方式,对以下内容进行调查并记录:

1 坡面形态是否异常,避免坡面或坡顶出现堆载、坡脚被破坏的现象;

2 坡体是否出现明显开裂、整体下错、局部沉陷、溜塌、岩土体剪出、护面墙变形及开裂等异常现象;

3 边坡底部是否出现隆起、开裂、滑移、沉陷等破坏征兆,坡底排水沟是否存在明显倾斜、开裂现象;

4 边坡坡顶或坡脚建(构)筑物是否出现明显的沉降、整体倾斜等现象;

5 地下水出露是否异常,大面积渗水、坡面湿化、泥化等现象。

9.2.3 边坡宜采用直尺、皮尺、位移桩等开展简易监测,对边坡和房屋进行仪器监测并记录,主要内容为:边坡坡顶水平位移及垂直位移,周边地表裂缝及沉陷、坡顶及坡脚建(构)筑物变形、护面墙变形及开裂、邻近水体水位、降雨和地下水变化等。其中裂缝扩展观测可采用以下简易方法:对于边坡局部地段的裂缝观测可采用在裂缝两侧打桩或在构筑物(如挡土墙、浆砌片石沟、护面墙等)裂缝上贴观测片等简易方法,对边坡进行观测。

图9.2.3 裂缝简易观测示意图

图9.2.3 裂缝简易观测示意图

9.3 预警和报警

9.3.1 切坡后形成的边坡,在房主的日常巡查和监测活动中,一旦发现监测项目出现超过以下情况,应及时向当地乡镇人民政府(街道办事处)反映,发出预警,做好防灾、避灾准备:

1 坡面裂缝宽大于20mm且扩大发展、地面沉陷累计值大于50mm或变化速率连续三天大于6mm/天;

2 暴雨导致邻近水体或地下水的水位变化超过0.5m/天,或坡面、坡顶、坡脚土壤含水率急剧增加,地面土变软;

3 边坡土体出现浸水膨胀明显,失水收缩强烈、裂隙发育,可能产生冲蚀、剥蚀、泥流、溜坍等病害时;

4 出现滑坡前兆且有加速变化趋势:坡面出现明显开裂、整体下错、局部沉陷、护面墙变形严重,坡面高处土体崩塌、松弛,坡面树木大片歪斜;坡底出现隆起、开裂、滑移、沉陷等破坏征兆;边坡坡顶或坡脚建(构)筑物墙体明显拉裂或出现肉眼可辨的明显歪斜沉降;坡脚泉水突然涌出,坡面湿化、泥化;

5 出现泥石流前兆:大量降雨、坡面土壤水分饱和而变形、溪沟出现异常洪水且非常浑浊、大量碎屑砂石滑落、山间或山前突现沟谷地形;

6 边坡周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等,地面出现较为严重的突发裂缝或地下空洞、地面下陷;

7 进行专业监测时,变形预警值应按国家现行有关标准的规定。

10 切坡坡面防护工程维护

10.0.1 房主应对切坡坡面防护工程进行日常维护,主要内容为:

1 清理边坡和截、排水沟渠杂物、落叶和淤积物,清理淤塞的泄水孔、出水管,保持截、排水沟畅通;

2 清理边坡坡面和截、排水沟上导致开裂的植物,清除已枯萎植物,裸露土面重新种草,坡面裂缝应及时回填、夯实;

3 修整坡面,修补护面墙裂缝、砖缝、剥落面层,修理、更换外泄水管。修补开裂的截、排水沟,恢复排水坡向。

10.0.2 维护周期和时间:

1 自建房使用年限内,每年应对切坡坡面防护工程进行一次完整的维护和修缮;

2 维护建议当年十月到次年的三月期间实施,宜在次年四月雨季前完工;应尽量避开雨季和台风季。

附录A 碎石土野外鉴别

|

密实度 |

骨架颗粒含量和排列 |

可挖性 |

可钻性 |

|

密实 |

骨架颗粒含量大于总重的70%,呈交错排列,连续接触 |

锹镐挖掘困难,用撬棍方能松动,井壁一般较稳定 |

钻进极困难,冲击钻探时,钻杆、吊锤跳动剧烈孔壁较稳定 |

|

中密 |

骨架颗粒含量等于总重的 60%~70%,呈交错排列,大部分接触 |

锹镐可挖掘,井壁有掉块现象,从井壁取出大颗粒处,能保持颗粒凹面形状 |

钻进较困难,冲击钻探时,钻杆、吊锤跳动不剧烈,孔壁有坍塌现象 |

|

稍密 |

骨架颗粒含量等于总重的 55%~60%,排列混乱,大部分不接触 |

锹可以挖掘,井壁易坍塌,从井壁取出大颗粒后,砂土立即坍落 |

钻进较容易,冲击钻探时,钻杆稍有跳动、孔壁易坍塌 |

|

松散 |

骨架颗粒含量小于总重的55%,排列十分混乱,绝大部分不接触 |

锹易挖掘,井壁极易坍塌 |

钻进很容易,冲击钻探时,钻杆无跳动,孔壁极易坍塌 |

注:碎石土的密实度应按表列各项要求综合确定。

附录B 黏性土野外鉴别

|

天然状态 |

坚硬 |

硬塑 |

|

黏土 |

干而坚硬,很难掰成块 |

手捏感觉硬,不易变形,用力先裂成块,后显柔性,手按无指印 |

|

粉质黏土 |

干硬,能掰开或捏成块,有棱角 |

手捏感觉硬,不易变形,土块用力捏散成碎块,手按无指印 |